聞いておきたい、残しておきたい、家族の記録。

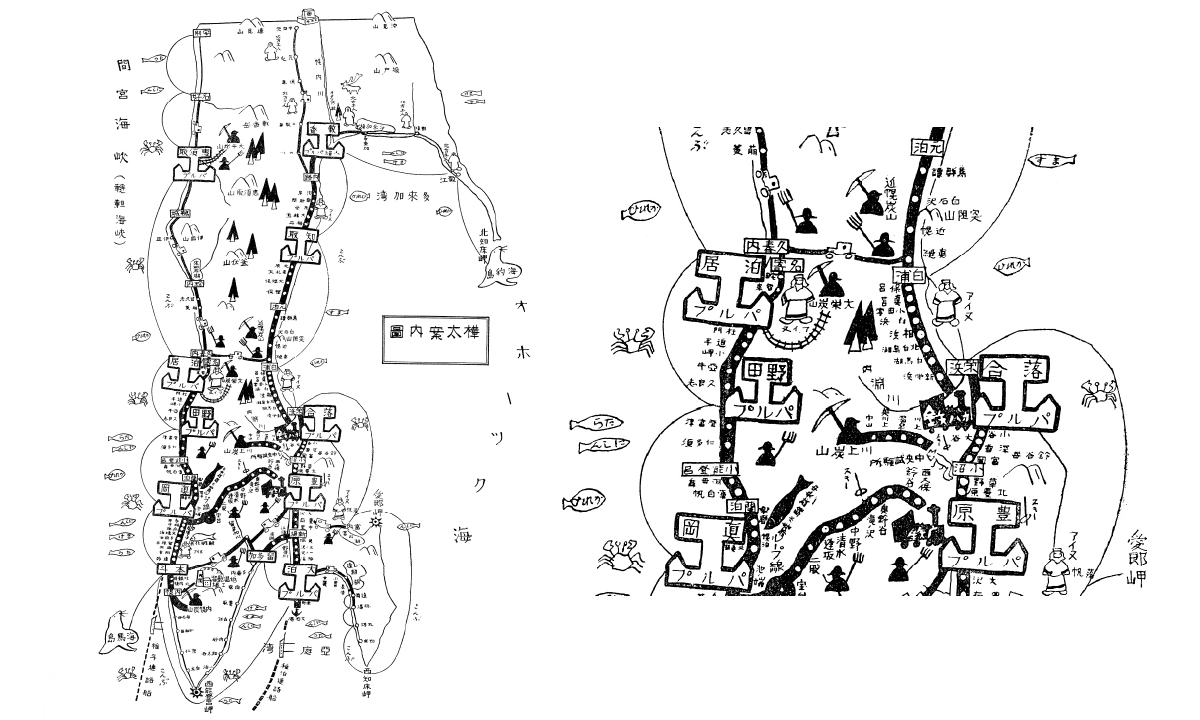

今回は、終わらない世界の戦争を憂い、自身の樺太での思い出を一昨年より原稿用紙に綴った伯母の手記です。

個人の思い出でありながらしかし読み進めてみると、そこにあった暮らしや人間関係を想像すると、考えさせられるものがあります。

あの時代、樺太でこういう暮らしがあったんだ。と、知っていただけたら。そしてうちの家族はどうだったのかな、とお話しするきっかけになれば幸いです。

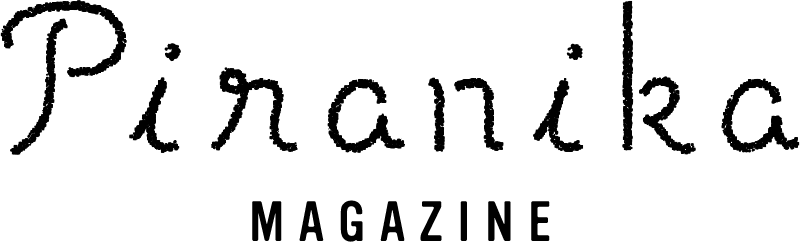

topic.1 樺太時代は資料より伯母が抜き出した樺太の概要。

第一部 樺太の思い出からが手記になります。

topic.1 樺太時代

1 樺太の旅より抜粋

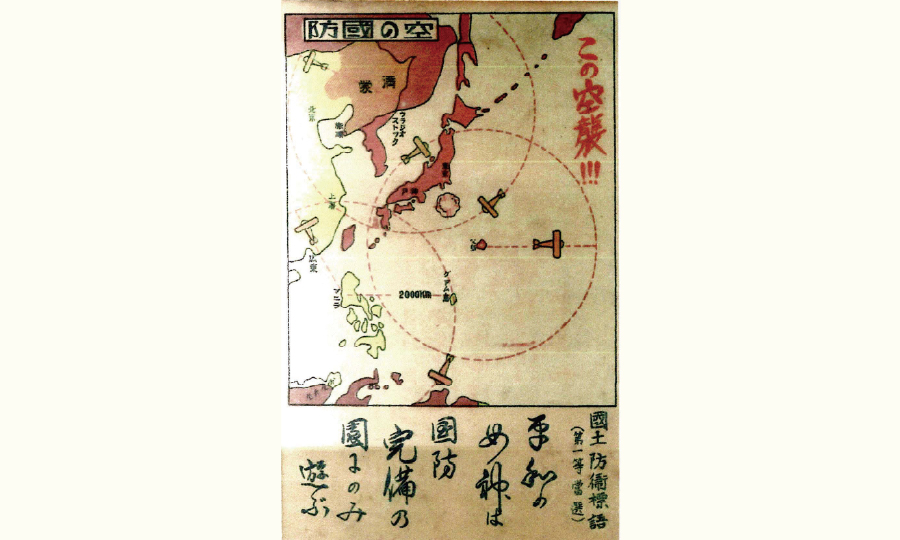

樺太は北海道(宗谷海峡)から四キロ。東はオホーツク海、西は間宮海峡で、細長い島。南北の長さ九百五十キロ、東西の幅約百五十キロ、面積七万六百平方キロメートル。江戸時代、松前藩が島の経営、原住民との交易や漁業開発、一方ロシア人も若干移住。特に紛争もなく、積極的な開発は行われず、穏やかな時代であった。

文化三年(一八〇六年)ロシア軍人が上陸し、市街を焼き払う暴挙を働いたときから、南部、津軽などに出兵を要請、鎮圧にあたらせた。翌四年に幕府の直轄地とし、探検を命じられた。

ロシア政府は明治十三年流刑植民地とすることに決定、毎年千人余を送り込む。

昭和十年、人口三十三万二二九人、朝鮮人六四人、アイヌ人千五百人、オロッコ、ギリヤーク併せて五百人、中国人、ロシア人、ポーランド人、ドイツ人、大体外国人三百人、北緯五十度以南が日本領、樺太北海道一帯は、世界三大漁場、次に林業、島内各地に樺工、富士、王子製紙工業全島に八工場、四季を通じてエキゾチックな香り漂う樺太の街並み、背後に迫る山、ツンドラの原野に咲き乱れる小さな花々、まっすぐに伸びた針葉樹林、紅葉した白樺の葉の散舞、オホーツクの潮騒、群れ飛ぶかもめ、魚の臭いが鼻をつく港…。

ユキワリザクラ(ピンク)、エゾノリユウキンカ(黄金色)、エゾエンゴサク、アツモリソウ、ハクサンチドリ、水芭蕉、ザゼンソウ。短い期間であるが、高緯度のため日照時間が長いこと。馬鈴薯、南瓜など、樺太ならではの味が生まれた。

夏は九時過ぎまで薄明かり。朝三時ごろ小鳥が鳴き出す。国境近い敷香(シスカ)では、白夜めいたものを感じ、オーロラが見られる。トナカイ橇による物資運搬も。

零下三十度の樺太では、七時過ぎでなければ、日の恩をこうむる事が出来ない。

真冬の樺太は夜明けが遅い。普通の家では八時頃起きる。ストーブに火を燃やす。朝食は十時頃。四時前には日が暮れる。二食制度を取っている者が多い。樺太庁は出勤が午前十時である。

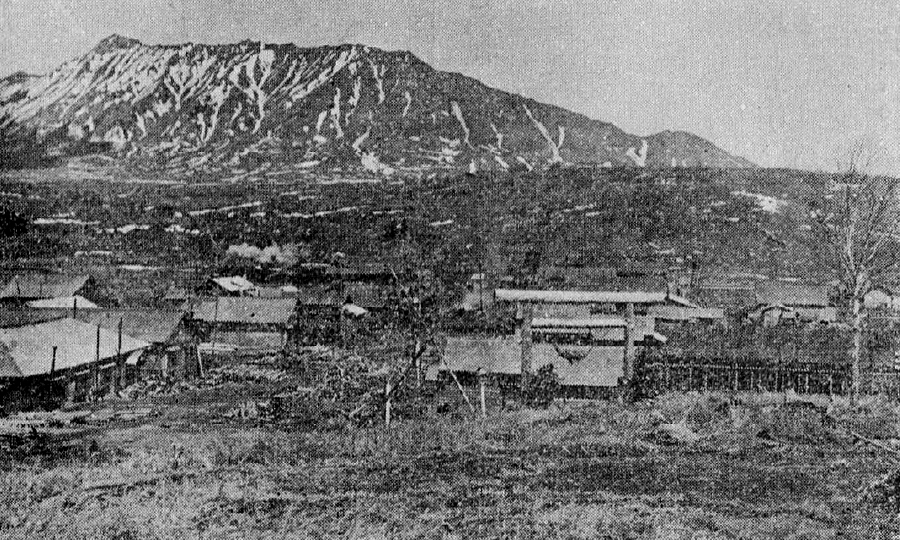

真岡(マオカ)は日本最北の不凍港とも呼ばれていた。豊真(ホッシン)鉄道の終着駅。西海岸の交通経済の中心として発達、美しい町であった。沿岸は鰊の好漁場。漁獲期になると、鰊を積んだ船で港が埋め尽くされるほど。終戦後、引揚げ船はこの港から函館へ。三十万人近い人々が最後に目にした故郷は真岡港であった。

一九四一年(昭和十六年)十二月八日、日本とアメリカが戦争に入った。

ソ連に対しては、常に脅威と意識されていたが、アメリカに備える意識はあっても、アメリカと対立し、まして戦争することは、予測していなかった。

2 樺鉄に乗って

樺鉄沿線には名勝が多い。

樺太本社でも《夏は暑さ知らずの樺太へ》《樺太の旅は興味百パーセントの東海岸へ》と廻遊乗車券や夏期運賃三割引のサービスで積極的に旅行客を誘致していた。

起点落合駅を出るとすぐに内淵(ナイブチ)川を渡った汽車は、右手に白鳥湖を見た後、海沿いを北上する。

勤番所跡のある白浦駅を出ると、線路はぐっと内陸に入り、真縫(マヌイ)を越えたあたりから、山間の勤所となる。樺太第一の名山、突阻(トッソ)岳が間近に迫る。春から夏には多種の高山植物が咲き乱れた。登帆岳を過ぎると、汽車は山並みにもまれて右へ左へとカーブする。馬郡潭だ。ここの泥火山は一名バケモノ沼と言われ、常にブツブツと仄かな音をさせて泥中のガスを吹く様は不気味ですらある。やがて汽車は海沿いを走る。元泊(モトドマリ)を抜け樫保(カシホ)駅に入る。瑠璃、常念の二滝と共に秀麗な三ツ富士が樫保沼にその姿を映す。鉄路はツンドラやタイガを拓いて一路知取(シリトル)、敷香(シスカ)へと続いている。

3 白縫村(シロヌイムラ)

人口三千六百六十一人 主要な産業は、炭鉱、漁業。

白浦駅と真縫駅で白縫村という。

真縫から車で一時間、西海岸の久春内(クシュンナイ)に出る。

横断道路延長七里で、本島の最狭部。

高山植物樺太第一 百数十種うち約七〇種 天然記念物 無断採取不可

引用:「樺太の旅」 昭和10年7月10日発行 著作・刊行者:阿部 悦郎 刊行所:樺太時事新聞支社

第一部 樺太の思い出

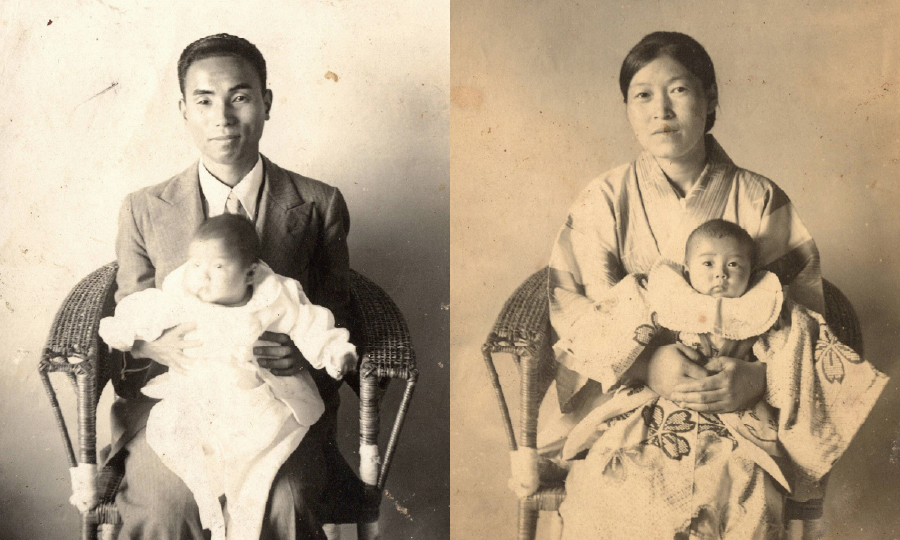

父は白浦(シラウラ)村の郵便局に勤務、母は紡績工場で働いた後に父のもとへ。郵便局では女中同然に生活していた様です。

局の二階は電話交換室があり、母は臨月に階段から尻もちをつきながら落ちたそうで、大変心配した話を聞いています。

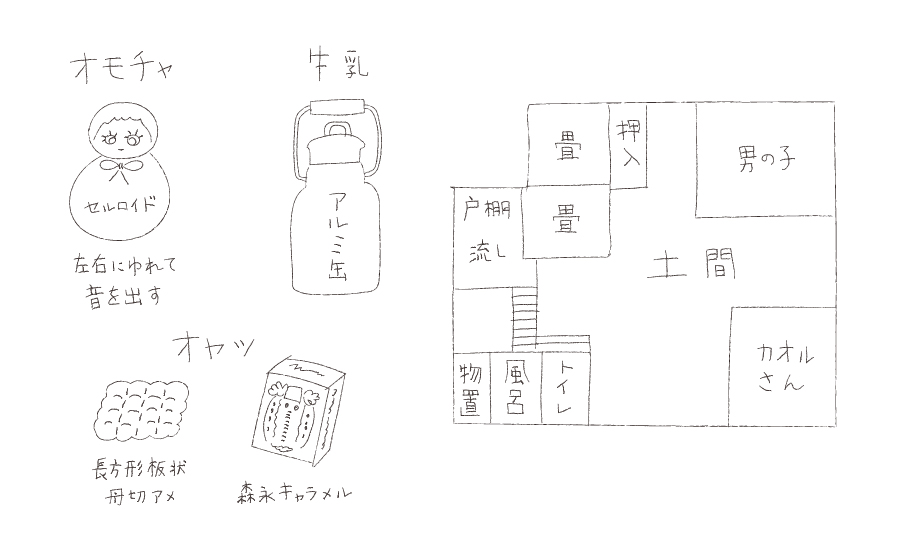

昭和十一年五月十八日、私が誕生。物心が付いた時は大きな平家(三世帯入居)で、風呂・トイレ・玄関は、共同になっていた所での生活。薫姉さんと、もう一家には、私より二、三年年上の男の子。私はいつもいじめられていた様です。部屋は六畳二間と、板の間の台所、結構広かった記憶あり。毎朝、牛乳(アルミ缶に入っていた)を取りに行くのが私の役目。玄関までは土間になっていて、トイレ・風呂は、渡り廊下になっていた。

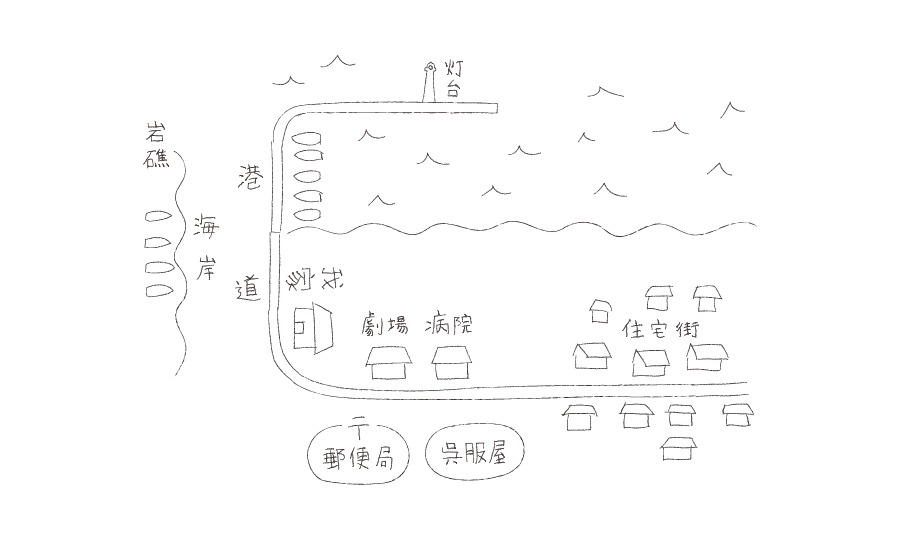

漁港がすぐ近く、隣は劇場、病院、郵便局、呉服屋(友達のすみちゃん)、港は遊び場、劇場では人形芝居、手品(鳩・うさぎなどを使って)、チャンバラ、浪花節は居眠り、沢山見られて楽しめた。

菱木病院には、大変お世話になった様。でべそだったとか。注射針が折れた時のあと、扁桃腺の傷痕などあり。皆んなに可愛がられ、チョコレート、お菓子類をもらい、たんきり飴の印象が忘れられない。板状で赤い絵柄に印刷された紙に包まれていたこと。

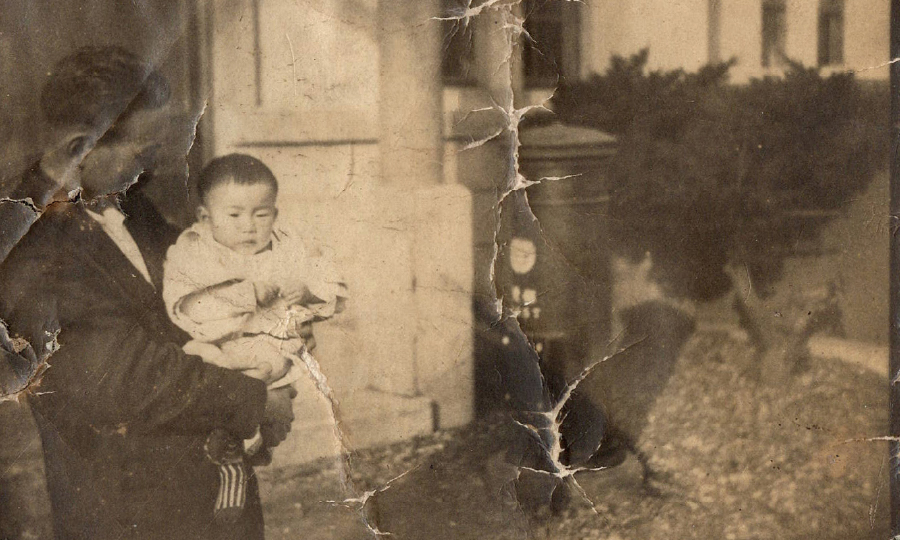

父は郵便局で飼っていた犬(シェパード)の世話で散歩をしていた様。かしこい犬で、かごにメモを入れてお使いも出来たと、後に父から聞いています。

港には灯台、漁船が数隻停泊。少し離れた所の岩礁には、いつもトドが半身を乗り出して数頭吠えていて、子供心に怖かった思い出あり。奥の座敷では、かやをかけて清峻(赤坊)がお昼寝。カナヘビが庭から座敷へ上がり、清峻のそばに近寄ってきてびっくりしたこと。

冬は海に一面氷が張ってしまうので、穴をあけて魚釣りをして氷上で遊んでいたこと。

小学校に入る前まで、そこに住んでいた思い出があります。

郵便局長が変わり、場所も移動。我が家も港のそばから山の方へ引っ越す。

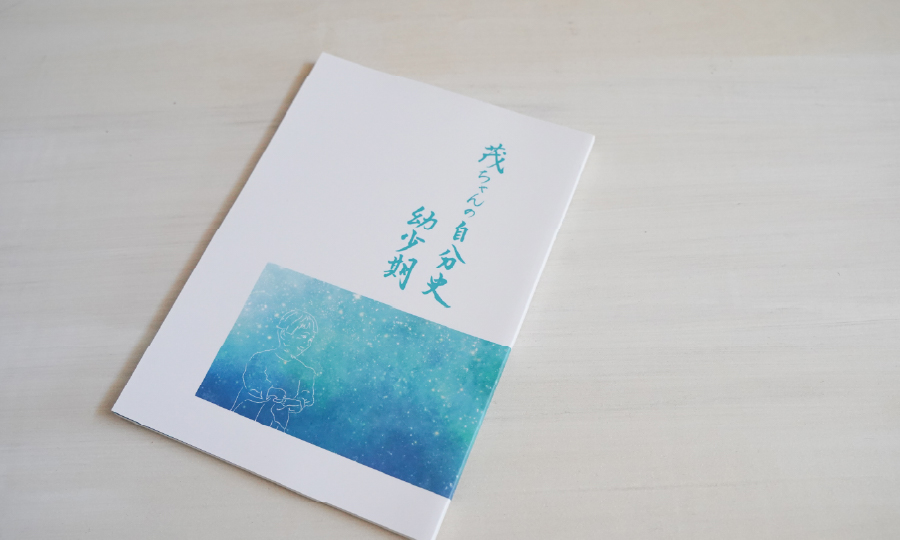

topic.2 父・母のルーツ

祖先は「まへい殿」と言われ、昔はお城に出入りする呉服商人であったとか。町では一、二番の金持ちだったそう。まへい殿が訛って「まへンど」になり、まへンどの子と言うと町では知らない人はいないくらいで、私達がきたときは、まだ本家の栄華を誇っていた。

父は明治三九年三月生まれ。六人兄姉の次男として。生まれたときは百姓でした。

父は体が丈夫でなかったので、百姓は無理と思い勉強して身を立てると決心。勉学に励み優秀だったので、校長先生の推薦で郵政の道へ。無料で学べたそうで、場所は仙台か樺太か聞いていなかったのでわからないが、白浦の郵便局に勤務となった。

母は旧姓「太田」。明治四五年五月生まれ。六人姉兄の末っ子として生まれ、母親は童子から後妻として嫁に入ったので、義兄姉合わせて十二人とか?母の実家も百姓で、尋常小学校もまともに行けず、姉の子の子守りばかりさせられ、その後は紡績工場(場所は不明)で働き、後に父の元へ。漢字が殆ど読めない人でした。母のすぐ上の姉は二十七才で死亡。私が良く似ていると母に言われていました。

働いているときは、よく兄にお金を無心され貢いだと聞かされています。

能登谷家 六人

兄 仁 八 百 姓

姉 函 館

父 末 松 郵便局 享年九十才

妹 キ ヨ 洋裁店

弟 ゲタ屋

弟 末次郎 大 工

兄 仁八 姉 ハナ

兄弟同士で結婚

弟 末松 妹 ハギ

太田家(実兄姉) 六人

姉 ハ ナ 百 姓 享年百才以上

姉 江 差 漁 業

姉 帯 広

兄 そば家

姉 二十七才 死 亡

母 ハ ギ 享年百才

第二部へつづく

※トップメイン画像 樺太案内図 引用:「樺太の旅」 昭和10年7月10日発行 著作・刊行者: 阿部 悦郎 刊行所:樺太時事新聞支社